Cicatrices del fuego: Seis comunidades de la TCO Monte Verde enfrentan pérdidas y migración forzada

El pasto y la maleza revisten de verde una casa de tablones de madera, testimonio del abandono y la ausencia de quienes solían trabajar esa tierra. Han pasado tres meses desde que el fuego cesó en la comunidad Sagrado Corazón de Jesús, parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Monte Verde. Desde entonces, al menos cuatro familias se han marchado, mientras otras 20 resisten en medio de las consecuencias que dejó el bosque quemado en 2024.

“Han perdido todo: su chaco, su ganado, su potrero y sus alambres. Quedaron sin nada. Tal vez no fue tan difícil dejar una casa precaria, pero pesa dejar el hábitat porque el territorio perdió su flora y su fauna que las familias cosechaban. Duele ver cómo nuestra gente se va”, dice conmovida Marcela Chuvé, cacique de la comunidad, mientras señala la vivienda oculta entre el verdor, un recordatorio silencioso de la partida de sus vecinos.

Sagrado Corazón forma parte de las 128 comunidades que conforman la TCO Monte Verde, un territorio que se extiende por tres municipios: Concepción, San Javier y Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. En la jurisdicción de Concepción, se encuentran 30 comunidades, entre las cuales este equipo periodístico visitó Palestina, El Regreso, Sagrado Corazón, Makanaté, Puerto San Pedro y, en el corazón de la TCO, Monte Verde, que da nombre y esencia a esta vasta región.

En 2024, Bolivia registró un total de 9,8 millones de hectáreas quemadas, según el gobierno. Sin embargo, la Fundación Tierra reporta que la afectación real supera los 10 millones de hectáreas, marcando un nuevo récord en el país. El último hito de esta magnitud se había registrado en 2019, cuando se quemaron 5,2 millones de hectáreas.

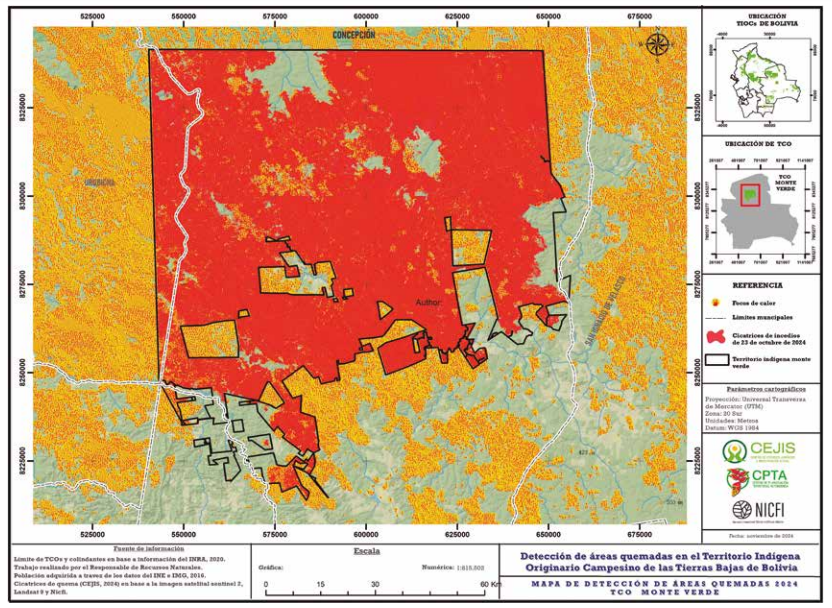

En medio de este devastador panorama se encuentra la TCO Monte Verde. Según un informe del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Monte Verde es uno de los territorios indígenas más afectados por incendios en la región, con 807.243 hectáreas quemadas, lo que representa el 85% de la extensión total del territorio. De esa área quemada, el 97,19 % corresponde a la cobertura boscosa.

El director de Desarrollo Productivo y Medio Ambiente del municipio de Concepción, Rogelio Rodríguez, señala que la pérdida inmediata en esta región fue la biodiversidad, pero advierte que las verdaderas consecuencias se sentirán este año, especialmente durante la temporada de sequía, que afectará gravemente los medios de vida y la subsistencia de las comunidades.

“Ha sido una pérdida irreversible del bosque, y se estima que la recuperación tomará alrededor de 10 años. La fase más crítica no es la de los incendios, sino la de la recuperación de los medios de vida. Por eso, muchas comunidades están migrando en busca de trabajo, ya que no tienen qué comer, todo está caro, y ni siquiera hay trabajo disponible por jornal porque no pagan a tiempo”, explica Rodríguez, quien estuvo en primera línea de defensa de los territorios indígenas desde el mes de julio.

La migración forzada como necesidad

El desplazamiento forzado amenaza con disolver la identidad colectiva de seis comunidades de la TCO Monte Verde que desde finales de los 90’s resisten en este territorio. La migración de familias y, especialmente, de hombres en busca de sustento es un reflejo de la crisis estructural que dejaron los incendios de 2024. Mientras unos intentan adaptarse a nuevas realidades en tierras lejanas, los que permanecen enfrentan el desafío de reconstruir no sólo sus hogares, sino también la vida comunitaria que el fuego casi consumió por completo.

“Nos sentimos medio solos”, “es triste, como ven, está vacío”, “toda la identidad de un pueblo va quedando en cenizas”, relatan los dirigentes de Puerto San Pedro, Makanaté y Sagrado Corazón, quienes enfrentan migraciones temporales, sin fecha de retorno, y hasta definitivas de miembros de sus comunidades.

El caso de Makanaté es uno de los más críticos. Daniel Castro, vicecacique de la comunidad indígena, informa que de las 18 familias que habitaban el lugar, solo queda el 40%. Al menos 11 familias migraron desde noviembre, impulsadas por la necesidad de encontrar trabajo tras perder sus cultivos y ganado.

“Es la primera vez que el incendio llega con esta fatalidad, y las familias han visto la necesidad de salir”, explica Castro, su rostro reflejando tristeza e incertidumbre. La preocupación lo embarga mientras se pregunta si en la próxima reunión mensual lograrán convocar a todos los habitantes para coordinar las tareas de recuperación tras el desastre.

En Monte Verde, predominan las mujeres, los ancianos y los niños, mientras que los hombres adultos y jóvenes migran en busca de sustento para sus familias. Andrea Tunche, de 27 años y madre de dos hijos, vive desde hace un mes la ausencia de su esposo, quien trabaja en Concepción por Bs 80 o 100 al día.

“Aquí teníamos un plan de manejo del bosque y no salían a trabajar fuera. Ahora que todo se quemó, se ven obligados a salir para conseguir lo básico: jaboncito, aceite”, explica. La falta de empleo en la comunidad fuerza a los hombres a migrar, dejando a las familias con recursos limitados para trabajar sus cultivos y criar su ganado.

Arturo Revollo, coordinador de Apoyo Para el Campesinado Indígena del Oriente Boliviano (APCOB), identifica tres afectaciones principales tras los incendios: económica, psicológica y social. El impacto más crítico recae en el sustento económico, ya que las comunidades dependían del aprovechamiento de recursos no maderables del bosque, como el aceite de cusi, copaibo y café. La pérdida de estos medios fomenta la migración forzada no solo de hombres adultos, sino también de jóvenes, poniendo en riesgo su educación.

“El 2024 se quemó el 80% de la TCO Monte Verde, un impacto mucho mayor al de 2019. Esto genera un efecto dominó: migración de hombres adultos y jóvenes, abandono escolar y, en algunos casos, incluso migración de mujeres”, detalla Revollo, también sociólogo.

La comunidad Puerto San Pedro registra un caso distinto de migración: cuatro hombres se desplazaron hasta Chile. Marcelino Cruz, presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) de Puerto San Pedro, relata que partieron en diciembre de 2024, una vez que el fuego cesó, dejando a sus familias con lo mínimo para subsistir. “Es la primera vez que hay migración aquí. Dijeron que volverían en tres meses; se fueron a cosechar fruta a Chile”, señala.

Chile se ha convertido en un destino clave para los migrantes bolivianos, atraídos por las oportunidades laborales y los elevados salarios. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile, de 2018 a 2023, la migración boliviana creció en 35,1%, y las remesas provenientes de ese país se duplicaron. El sociólogo Alfonso Hinojosa, en su libro Circuitos migratorios laborales de bolivianos en Chile, subraya el crecimiento significativo de la migración hacia trabajos agrícolas y agroindustriales.

“Las dinámicas de movilidad de jóvenes bolivianos hacia la recolección de frutas son muy significativas”, menciona Hinojosa. Además, detalla que los migrantes bolivianos en Chile provienen tanto de zonas fronterizas como La Paz, Oruro y Potosí, así como de regiones valles de Cochabamba, Chuquisaca o Tarija, y del oriente boliviano, particularmente de las áreas periurbanas de Santa Cruz y Beni.

De los recursos del bosque al jornal

El municipio de Concepción es conocido por su actividad ganadera, forestal, agrícola y artesanal, con la ganadería y el manejo sostenible de los recursos forestales como principales pilares económicos en las comunidades indígenas. Sin embargo, el devastador incendio de 2024 cambió drásticamente este panorama.

APCOB reporta que los planes de gestión integral de bosques, que abarcan entre 30.000 y 50.000 hectáreas en comunidades como Makanaté, Palmarito y Monte Verde, quedaron destruidos por el fuego, dejando a las familias sin recursos clave para su sustento. Además, muchas perdieron potreros, alambrados y alimento para su ganado, agravando aún más la crisis.

Arsenio Villena, de la comunidad El Regreso, recuerda conmovido y con un nudo en la garganta, casi sin poder gesticular una palabra, cómo el fuego consumió sus potreros. “El pasto se recupera, crece a las dos semanas, pero lo que no se recupera es el alambre y los postes. Hasta ahora no he podido reponerlos”, comparte, mencionando que las pérdidas superan los Bs 5.000. De las 18 familias de su comunidad, una migró. “Es doloroso ver cómo se van”, añade.

Hilda de Masai, desde Palestina, donde residen 41 familias, detalla que los cultivos de yuca, maíz, plátano y arroz también se perdieron. “Ahora todo lo compramos. Estamos sembrando de a poquito”, explica, describiendo una situación que también afecta a El Regreso, Sagrado Corazón, Makanaté, Puerto San Pedro y Monte Verde.

Ante estas pérdidas, los integrantes de las familias recurren a trabajos informales como albañiles, ayudantes, choferes o empleados en aserraderos. Las mujeres suelen desempeñarse como camareras. Estos empleos, que pagan entre Bs 80 y Bs 100 por jornada, en algunos casos incluyen vivienda temporal en Concepción.

“Esta situación se va a agravar”, advierte Arturo Revollo, coordinador de APCOB. “Las lluvias han ayudado al crecimiento del maíz, pero cuando llegue la sequía, más personas considerarán seriamente abandonar sus comunidades”, concluye con preocupación.

La pérdida que trasciende lo material: derechos quebrantados

“No hay mucha agua. No es como antes, hay menos árboles. Seguimos arrastrando las enfermedades del humo y la ceniza”, dice Hilda de Masai de Palestina. Su testimonio refleja las consecuencias de los desastres de 2019 y 2024, que devastaron tanto el entorno natural como la calidad de vida de las comunidades indígenas.

Miguel Vargas, director del CEJIS, sostiene que los incendios registrados desde 2019, “de manera sistemática”, han generado un grave impacto en los derechos fundamentales de las poblaciones indígenas. Entre ellos, destaca la amenaza al derecho a la vida y a la integridad física, que se ven seriamente comprometidos, afectando especialmente la salud de poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Además, destaca que las fuentes de agua, ya críticas por el estrés hídrico de la región, han sido severamente afectadas, comprometiendo el acceso al agua, un derecho esencial para la vida en la Chiquitanía.

La educación también ha sido una víctima de las llamas. En algunas comunidades las clases se suspendieron por hasta tres meses, y el tiempo perdido no se recuperó por completo. “Desde septiembre tuvimos clases a distancia y luego volvimos a la presencialidad, aunque con muchas dificultades”, relata Ubaldo Putaré, profesor de Palestina.

Para Vargas, los incendios han provocado una "multiplicidad de derechos vulnerados", entre ellos el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos para definir su condición política y su desarrollo económico, social y cultural. Desde su perspectiva, este derecho sigue siendo quebrantado debido a la pérdida de los medios de subsistencia y la necesidad de migrar en busca de empleos informales.

“Estos derechos fueron vulnerados desde el inicio que se aprobaron los permisos de quema. Están involucrados el Estado, propietarios privados, interculturales y algunas comunidades. Mantengo la postura de que todos los incendios han sido intencionales y que tenían un plan de desplazar a las comunidades de sus territorios. Me parece que hay un plan de expansión de frontera agrícola más perverso que antes”, asegura Arturo Revollo de APCOB.

Según información de la alcaldía, el municipio de Concepción está conformado por 57 comunidades, de las cuales 30 pertenecen al territorio de Monte Verde. Además, incluye a los interculturales, campesinos, propietarios privados ganaderos y colonias menonitas que compran terrenos o alquilan.

José Carlos Vargas, responsable de la oficina regional del CEJIS Santa Cruz, advierte que la quema representa una potencial amenaza al propiciar la expansión de la frontera agrícola y el avance de la ganadería extensiva.

Tanto el CEJIS como APCOB coinciden en que para evitar el desplazamiento forzado es fundamental que el Estado garantice acceso al agua frente a la sequía y promueva empleos dignos para las familias indígenas. Estas acciones son esenciales para preservar la cultura chiquitana y la lengua besiro, pilares de identidad de estas comunidades.

Ante la solicitud de las comunidades de la TCO Monte Verde de implementar el cultivo mecanizado, José Carlos Vargas advierte sobre los riesgos que esto conlleva. Según él, podría significar la pérdida de control sobre el territorio, como sucedió en la TCO Guarayos, donde el fuego proveniente de propiedades privadas cercó a las comunidades. “Las tierras no están aptas para el cultivo agroindustrial. Por ser tierras nuevas, su productividad intensiva podría durar sólo cinco años, lo que las hace inviables a largo plazo”, enfatiza.

En septiembre de 2024, mientras los incendios arrasaban con la región, el presidente Luis Arce anunció cuatro medidas post incendios: reforestación; suministro de agua para consumo humano, riego y forraje; recuperación de la producción agrícola mediante la entrega de semillas, fertilizantes y agroquímicos; y la reposición de viviendas afectadas. Sin embargo, este equipo periodístico intentó contactar al viceministro del área para conocer los avances en estas acciones, sin obtener respuesta.

Las cicatrices del fuego no solo permanecen en el paisaje devastado de las comunidades de la TCO Monte Verde, sino también en la vida cotidiana y en la memoria de las familias entrevistadas. Obligadas a reconstruirse desde la pérdida, enfrentan un futuro marcado por la migración forzada, la erosión de su cultura y el debilitamiento de su autodeterminación como advierten las oenegés. A pesar de las promesas estatales, las medidas implementadas aún son insuficientes para garantizar la recuperación integral de los derechos vulnerados y evitar el desplazamiento definitivo de estas comunidades, que hoy luchan por conservar su territorio, su identidad y su forma de vida en medio de la adversidad.

Este reportaje se elaboró en el marco del "Fondo Concursable para Investigaciones Periodísticas en materia Judicial y de derechos humanos" organizado por la Fundación CONSTRUIR, en coordinación con Capacitación y Derechos Ciudadanos- CDC, la Comunidad de Derechos Humanos financiado por la Unión Europea.

Video reportajes

Últimas Investigaciones ANF

-

-

Más de una década y Tariquia sigue resistiendo a las gigantes petroleras 28 de Febrero, 2025

-

El éxodo silencioso por el agua en Chuquisaca 20 de Febrero, 2025

-

Dinamita ilegal: las rutas del mercado negro de explosivos en Perú 3 de Diciembre, 2024